Die Bilanz ist ein zentrales Element der Buchhaltung. Sie gibt einen Überblick über die finanzielle Situation am Bilanzstichtag. Wir zeigen Ihnen ein Beispiel.

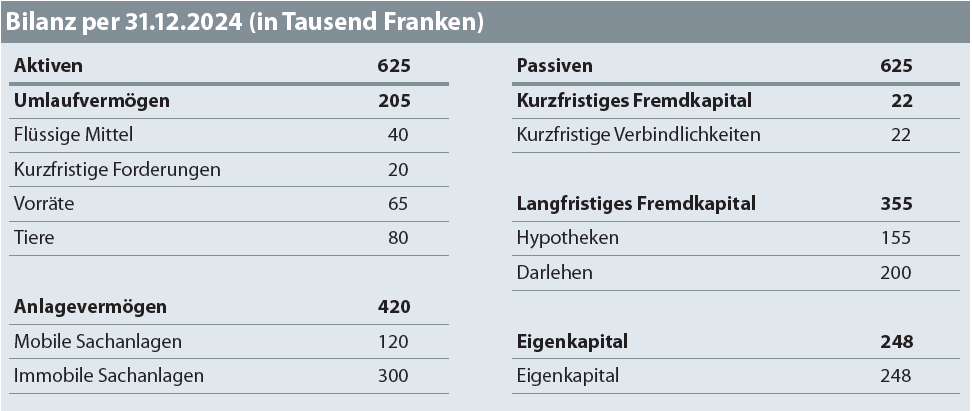

Beispiel einer Bilanz: Die linke Seite zeigt das Vermögen, die rechte Seite die Schulden (Fremdkapital) sowie das Eigenkapital (Reinvermögen).

Die Bilanz zeigt auf, wie viel Vermögen (Aktiven) vorhanden ist und wie es um die Finanzierung (Passiven) steht. Bei den Aktiven gibt es flüssige Mittel, z.B. Bankguthaben, die zum «freien» Gebrauch zur Verfügung stehen. Es sind aber auch stark gebundene Vermögenswerte vorhanden, z.B. Grundstücke und Gebäude, die nur schwer in liquide Mittel umgewandelt werden können. Bei den Passiven wird zwischen kurzfristigem und langfristigem Fremdkapital sowie dem Eigenkapital unterschieden. Das kurzfristige Fremdkapital muss innerhalb eines Jahres oder weniger zurückbezahlt werden. Das langfristige Fremdkapital steht dem Unternehmen länger als ein Jahr zur Verfügung.

Liquidität – das A und O

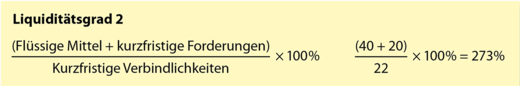

Damit ein Unternehmen die laufenden Ausgaben zahlen kann, muss es genügend flüssige Mittel zur Verfügung haben. Die Liquidität kann mit der Kennzahl «Liquiditätsgrad 2» berechnet werden:

Die Höhe der benötigten flüssigen Mittel ist je nach Unternehmen und Branche unterschiedlich. Ab einem Wert von 100% können die kurzfristigen Verbindlichkeiten vollständig mit den flüssigen Mitteln und den kurzfristigen Forderungen beglichen werden. Ein Wert unter 100% deutet auf Zahlungsschwierigkeiten hin.

Langfristig gebundenes Vermögen

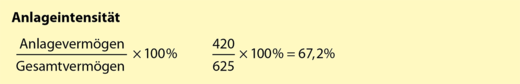

Häufig ist in der Landwirtschaft viel Kapital im Anlagevermögen gebunden, z.B. in Gebäuden und Maschinen. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer hohen «Anlageintensität». Eine zu hohe Anlageintensität kann dazu führen, dass das Unternehmen bei Marktveränderungen nicht flexibel genug reagieren kann. Beispiel: Ein Milchproduzent, der kürzlich in einen neuen Milchviehstall investiert hat (hohe Anlageintensität), kann bei fallendem Milchpreis kaum ohne finanzielle Einbussen aus der Milchproduktion aussteigen. Die Anlageintensität, also der Prozentsatz des langfristig gebundenen Gesamtvermögens, lässt sich mit folgender Formel berechnen:

Solide Finanzierung

Langfristig gebundenes Vermögen sollte langfristig finanziert sein. Ansonsten muss ein Teil des langfristig gebundenen Vermögens durch kurzfristiges Fremdkapital finanziert werden. Dies kann zu Zahlungsschwierigkeiten führen. Der sogenannte «Anlagedeckungsgrad 2» sollte deshalb 100% oder mehr erreichen. Der Anlagedeckungsgrad 2 wird wie folgt berechnet:

Tod eines Darlehensgebers

Beim Ableben eines Darlehensgebers geht die Forderung in der Regel auf dessen Erben über. Möglicherweise fordern die Erben die Schuld auf den nächstmöglichen Termin gemäss Darlehensvertrag ein, was den Darlehensnehmer in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten bringen kann. Das Bilanzbeispiel auf dieser Seite weist ein langfristiges Darlehen von 200 000 Franken aus. Die flüssigen Mittel betragen jedoch nur 40 000 Franken. Das Darlehen könnte also bei Weitem nicht aus den eigenen flüssigen Mitteln zurückbezahlt werden. Allenfalls könnte der Betrieb die Hypothek erhöhen oder einen anderen Darlehensgeber finden. Vielleicht sind die Erben aber auch bereit, das Darlehen stehen zu lassen oder zumindest eine Rückzahlung in Raten zu akzeptieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit über eine genügend hohe Liquidität verfügen. Besprechen Sie das Thema mit Ihrem Treuhänder oder Ihrer Treuhänderin.

Ist ein Darlehensgeber, kürzlich verstorben? Suchen Sie frühzeitig das Gespräch mit seinen Erben. Vielleicht kann das Darlehen stehen gelassen werden oder es ist eine ratenweise Rückzahlung möglich.